1 はじめに

農業経営を安定させるためには、資金計画が非常に重要です。特に、設備投資や農地の整備、新たな作物の導入など、農業を継続・発展させるには多くのコストがかかります。その際に活用したいのが「農業 補助金」です。

補助金をうまく活用すれば、資金の負担を軽減し、経営リスクを抑えながら成長できるため、新規就農者からベテラン農家まで幅広くメリットがあります。特に2025年は、農林水産省や各自治体が推進する「スマート農業支援」「有機農業促進」「持続可能な農業への転換支援」など、農業者にとって有利な補助金制度が充実しています。

しかし、補助金は種類が多く、それぞれに申請条件や募集期間、活用できる用途が異なります。知らずに申請を逃してしまったり、条件を満たしていなかったりすると、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性もあります。そのため、最新情報を正しく理解し、自分の農業経営に合った補助金を選ぶことが重要です。

本記事では、2025年最新版の「農業 補助金」情報を分かりやすく整理し、補助金を受け取るためのポイントや注意点も解説します。

2 農業に活用できる補助金・助成金の基礎知識

農業経営を支援するために、国や自治体はさまざまな「補助金」や「助成金」を用意しています。しかし、これらの制度には種類や条件、申請方法が異なるため、正しく理解しておかないと活用できないことがあります。

2.1 補助金と助成金の違い

補助金と助成金は似たように見えますが、申請方法や受給のしやすさが異なります。

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

| 資金提供元 | 国・自治体・民間団体 | 国・自治体・JAなど |

| 受給条件 | 公募制(審査あり) | 要件を満たせば原則受給可能 |

| 用途の制限 | あり(指定された用途に使用) | 比較的自由に活用可能 |

| 申請時期 | 期間限定(締切あり) | 随時申請可能な場合が多い |

| 受給までの流れ | 申請 → 審査 → 採択後に支給 | 申請 → 要件審査 → 支給 |

補助金とは?

補助金は、特定の目的のために国や自治体が資金を支給する制度です。例えば、「スマート農業推進補助金」のように、新しい技術を導入する農家向けの補助金などがあります。

しかし、審査制で競争があるため、申請しても必ず受け取れるわけではありません。また、受給後は指定された用途でしか使用できず、証明書類の提出が必要になるケースがほとんどです。

助成金とは?

助成金は、一定の要件を満たせば原則として支給される制度です。例えば、新規就農者向けの「就農準備資金」や、環境に配慮した農業を行う農家向けの「エコ農業支援助成金」などがあります。

補助金と異なり、公募による競争がないため、条件をクリアすれば受給しやすいのが特徴です。ただし、助成金は補助金と比べると金額が少額であることが多いため、大きな投資には向きません。

2.2 補助金・助成金の活用メリット

農業経営には設備投資や運転資金が必要ですが、補助金や助成金を活用することで、自己資金の負担を減らしながら必要な資金を確保できます。例えば、農業機械の導入や施設整備に補助金を活用することで、大きな初期投資のハードルを下げることが可能です。

スマート農業や環境保全型農業など、新しい技術や取り組みを導入する際に補助金が支援してくれるため、先進的な農業経営を実現しやすくなります。

参考:スマート農業推進補助金(農林水産省)

農業法人や規模の大きい農家が人手不足に悩む中、雇用に関する助成金を活用すれば、人材確保のコストを抑えながら人手を増やせます。例えば、「農業労働力確保助成金」では、短期労働者の雇用や研修費用の一部を補助してもらえます。

2.3 補助金・助成金の活用時の注意点

補助金は、申請期間が限定されているため、情報収集を怠ると機会を逃してしまいます。申請の締切は自治体や国の機関によって異なるため、最新情報を定期的にチェックすることが重要です。

参考:農業補助金・助成金の最新情報(農林水産省)

補助金には、決められた用途でしか使えないものが多く、自由に使えるわけではありません。例えば、機械導入の補助金は対象機材が指定されていることがあり、自分の希望する機材が適用外になることもあります。

補助金を受け取った後は、「どのように資金を活用したか」について報告書の提出が求められる場合が多いです。報告義務を怠ると、補助金の返還を求められるケースもあるため、しっかりと管理することが大切です。

3 2025年最新版!農業経営を支える主な補助金・助成金

2025年現在、農業経営を支援するための補助金・助成金制度が充実しています。国の施策としてスマート農業の推進、環境保全型農業の支援、新規就農者向けの助成などが強化されており、うまく活用することで農業経営のリスクを抑え、持続的な発展が可能です。

補助金・助成金には、国が実施する制度、地方自治体が独自に行う支援、JAや民間団体による助成プログラムなど、多様な選択肢があります。この記事では、2025年最新版の農業補助金・助成金情報をわかりやすく解説します。

3.1 国が実施する補助金・助成金(農林水産省など)

経営所得安定対策

日本の農業を支える代表的な補助金制度の一つが「経営所得安定対策」です。これは、主に米・麦・大豆の生産者を対象に、収入の一部を補填する制度で、農業経営の安定を目的としています。

概要:農業経営の安定を目的とし、主に米・麦・大豆 などの生産者に対して、収入の一部を補填する制度です。

対象:認定農業者、集落営農組織など

補助内容:作物ごとの基準価格に応じた交付金

申請期限:各自治体で異なる(詳細は農林水産省HPへ)

スマート農業実証プロジェクト補助金

近年、農業のデジタル化が進む中で、国は「スマート農業実証プロジェクト補助金」を通じてAIやロボット技術を活用する農家を支援しています。この補助金を活用すれば、ドローンによる農薬散布や自動運転トラクターの導入 など、労働時間の削減や生産性向上を目指すことが可能 です。

概要:ドローンや自動運転トラクター、AI解析システムなどの最新技術を導入する農家に対する支援制度。

対象:個人農家、農業法人

補助内容:導入費用の1/2〜2/3を補助

活用例:自動運転トラクターの導入で労働時間を30%削減

※詳細はこちら(スマート農業推進総合パッケージ):https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/package.html

新規就農者支援制度(就農準備資金・経営開始資金)

農業を新たに始める人を対象にした支援策として、「就農準備資金」「経営開始資金」があります。農業研修を受けるための費用や、就農後の経営資金をサポートする制度 です。特に、若手の新規就農者にとっては、経営を軌道に乗せるための重要な資金源 になります。

概要:新しく農業を始める人向けに、就農前の研修資金や農業開始後の経営資金を支援。

対象:認定新規就農者(49歳以下の個人)

補助内容:

・経営開始資金:年間最大150万円(最長3年間)

・就農準備資金:年間最大150万円(最長2年間)

※詳細はこちら(全国新規就農相談センター):https://www.be-farmer.jp/

3.2 地方自治体が実施する補助金・助成金

国の補助金とは別に、各自治体が地域ごとの特色を活かした農業支援を実施しています。以下のような補助金制度があり、地域の農業環境に合わせた支援を受けることが可能です。

環境配慮型農業推進補助金

有機農業や環境負荷の少ない農業を推進するための補助金 で、土壌改良資材の購入補助 や 有機農業の認証取得支援 などが対象となります。

概要:有機農業や環境負荷の少ない農業を推進するための補助金

対象:有機栽培、減農薬栽培を行う農家

補助内容:

・土壌改良資材の購入補助(最大50万円)

・有機農業の認証取得支援(最大20万円)

※詳細は各自治体HPをチェック

農業施設整備補助金

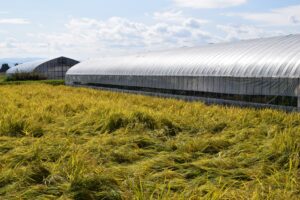

農業経営に必要な施設の整備費用を補助する制度です。ビニールハウスの設置、災害対策設備の導入 などに活用できます。

概要:ビニールハウスや貯水設備など、農業経営に必要な施設の整備費を一部補助

対象:個人農家、農業法人

補助内容:

・施設整備費の1/2を補助(最大500万円)

・災害対策設備(防風ネット等)の導入費補助

※詳細は各自治体HPへ

3.3 JA・民間団体の助成制度

JAや農業関連の民間団体でも、農業者を支援する助成制度を用意しています。

JAの農業支援助成金

JAが組合員向けに提供する助成制度で、農機具の購入や研修費用の補助 などが含まれます。

概要:JAが提供する農業支援プログラム

対象:JA組合員(地域によって異なる)

補助内容:

・農機具購入補助(最大100万円)

・研修費助成(最大30万円)

※詳細は各JAの公式サイトを確認:https://life.ja-group.jp/

民間企業の農業支援プログラム

農業関連の民間企業も、契約農家や農業スタートアップ向けの助成制度を提供しています。食品メーカーが実施する契約農家向けの支援 や、新規就農者向けの資金助成 などが含まれます。

概要:大手食品・農業関連企業が実施する補助金・助成金プログラムも存在

例:

・食品メーカーの契約農家向け支援

・農業スタートアップ向けの資金助成

※最新情報は各企業の公式サイトをチェック

4 補助金・助成金を受けるためのポイント

農業経営を安定させるために「農業 補助金」を活用することは重要ですが、申請方法や審査基準を理解しておかないと受給が難しくなることがあります。

本章では、補助金・助成金を受けるための具体的なポイントを解説します。申請の流れや注意点を押さえて、スムーズに資金を確保しましょう。

4.1 申請の流れと基本的な注意点

補助金・助成金の申請には、事前準備が不可欠です。一般的な申請の流れを理解し、スムーズに手続きを進めましょう。

補助金・助成金の申請フロー

自分の農業経営に適した制度を選ぶ

申請条件、必要書類、締切をチェック

申請書類に記載するため、具体的な計画を用意

オンライン・郵送など方法を確認

補助金によっては審査面談が必要な場合も

補助金は事後払いが多いので、資金計画が重要

補助金の適正利用を証明するための書類提出が必要

4.2 採択率を上げるための3つのコツ

補助金には競争があるため、申請しただけでは必ず受給できるわけではありません。以下の3つのポイントを押さえることで、採択率を高めることができます。

補助金の申請では、「なぜこの補助金が必要なのか」を具体的に説明する必要があります。そのため、事業計画書を明確に作成することが重要です。

■事業計画書に記載すべきポイント

- 農業経営の目的(どのような農業を目指しているか)

- 補助金の活用目的(設備投資、新規就農、スマート農業導入など)

- 具体的な計画(購入予定の機器、運営方針、収益見込み)

- 資金の使い道と予算計画(補助金と自己資金のバランス)

特に、計画に具体性があるかどうかが審査のポイント となるため、根拠のある数値データを用いるとよいでしょう。

農業経営計画の作成方法(農林水産省)

補助金の審査では、過去に採択された事例を参考にするのが効果的です。農林水産省や自治体のサイトには、成功事例が掲載されていることが多いため、事前にチェックしておくとよいでしょう。

過去の採択事例(全国新規就農相談センター)

農業補助金の申請は、行政書士やJA(農協)などの専門機関に相談するとスムーズ です。専門家に相談することで、書類作成のアドバイスや、申請書の添削を受けることが可能 になります。

農業補助金の無料相談(JAグループ)

4.3 申請時に注意すべきポイント

補助金には、申請期間が定められているものが多く、募集が短期間の場合もあります。締切直前では書類準備が間に合わないこともあるため、余裕を持って申請することが大切です。

農業補助金の最新募集情報(農林水産省)

補助金によっては、農地面積や生産品目、法人化の有無などの条件が設けられていることがあります。条件を満たしていないと申請が通らないため、事前に確認が必要です。

例えば、「新規就農者向けの補助金」では、以下のような要件があることが多いです。

- 49歳以下の個人が対象

- 年間150日以上農業に従事すること

- 認定就農者として登録すること

補助金には、指定された用途以外には使用できないものが多いため、資金の使い道を事前に計画することが重要です。

例えば、スマート農業の補助金を受ける場合、購入可能な農機具がリストで指定されていることがあります。

5 最後に

農業経営を続けていく上で、補助金は非常に大きな助け になります。特に、新規就農者にとっては、経営を軌道に乗せるまでの資金的な不安を軽減する重要な制度です。

また、補助金を活用することで、最新技術の導入や事業拡大、地域資源を活かした農業の発展 など、より大きな可能性を広げることができます。

本記事で紹介した補助金制度を参考に、ぜひ自分の農業スタイルに合った支援を活用 してみてください。

これからも「農業補助金」の最新情報や活用ノウハウを発信していきますので、定期的にチェックしてください!