1. はじめに|土壌改良で作物の生育環境を最適化する

農業において、土壌の状態は作物の収量や品質に大きく影響します。適切な土壌改良を行うことで、作物が健全に育つ環境を整え、病害のリスクを減らすことが可能です。しかし、土壌は長年の栽培や気象条件の変化によって劣化しやすく、適切な管理を行わなければ地力の低下につながることもあります。

土壌改良にはさまざまな方法がありますが、基本となるのは以下の3つのアプローチです。

- pH調整:作物に適した酸度を維持し、養分の吸収を最適化する

- 有機物施用:堆肥や緑肥を活用して土壌の団粒構造を形成し、保水性・排水性を向上させる

- 微生物活用:有益な微生物を増やして病害リスクを軽減し、養分の分解・供給を促進する

これらの手法を適切に組み合わせることで、土壌の物理性・化学性・生物性をバランスよく整え、持続可能な農業を実現することができます。

本記事では、土壌改良の基本知識から、具体的なpH調整方法、有機物施用、微生物活用の実践方法まで詳しく解説します。

土づくり技術対策指針(農林水産省)

それでは、まず「土壌改良の基礎知識」から見ていきましょう!

2. 土壌改良の基礎知識|なぜ土壌改良が必要なのか?

農業において、土壌の状態は作物の成長や収量に大きな影響を与えます。適切な土壌改良を行えば、作物の根が健康に育ち、必要な養分を効率よく吸収できるようになります。 しかし、長年の栽培を続けると、土壌は次第に劣化し、養分が不足したり、水はけが悪くなったりすることがあります。こうした問題を防ぐためには、土壌の構造や養分バランスを適切に管理し、良い状態を維持することが必要です。

本章では、作物の生育に適した「良い土壌」の条件と、土壌が悪化する主な原因について詳しく解説します。

2-1. 良い土壌とは?土壌の理想的な条件

良い土壌とは、作物の根がしっかりと伸び、水分や養分をバランスよく吸収できる環境が整っている状態のことを指します。そのためには、土壌の物理性・化学性・生物性の3つの要素が適切に維持されていることが重要です。

土の三相(固相・液相・気相)のバランス

土壌は、大きく分けて固相(鉱物・有機物)、液相(水分)、気相(空気)の3つの要素から構成されています。これらのバランスが崩れると、作物の生育に悪影響を与えることになります。

| 土壌の要素 | 役割 | バランスの影響 |

| 固相(50%) | 養分保持・根の支え | 多すぎると排水不良・固くなる |

| 液相(25%) | 水分供給 | 多すぎると根腐れの原因 |

| 気相(25%) | 酸素供給 | 少ないと根の成長を妨げる |

たとえば、固相が多すぎると土が固くなり、水はけが悪くなって根が酸欠状態に陥ることがあります。一方で、液相が不足すると、作物が水分を十分に吸収できず、乾燥による生育不良が発生します。そのため、これらのバランスを適切に管理し、作物が健全に育つ環境を整えることが大切です。

保水性・排水性・通気性の確保

作物が健康に育つためには、土壌が適度な水分を保持しながらも、過剰な水分が排出される環境が必要です。水はけが悪いと根が酸欠状態になり、根腐れの原因となります。一方で、水分が不足すると、作物は乾燥ストレスを受け、生育が遅れてしまいます。

- 適度な水分を保持し、乾燥や過湿を防ぐ

- 団粒構造が形成され、根が伸びやすい

- 空気を適度に含み、根が呼吸しやすい

- 水はけが悪い場合 → 砂やパーライトを混ぜて排水性を改善する

- 乾燥しやすい場合 → 堆肥やバイオ炭を投入し、保水性を高める

- 土が固まりやすい場合 → 定期的な耕起や有機物の投入で土壌の団粒化を促進

目的とほ場にあった排水対策を実践しよう(クボタ)

土壌の化学性・物理性・生物性のバランス

良い土壌を作るためには、化学性・物理性・生物性の3つの要素を適切に維持することが重要です。

| 要素 | 改善ポイント |

| 化学性(pH・養分バランス) | 適切なpH調整と肥料管理 |

| 物理性(構造・排水性) | 団粒構造の形成、適切な耕起 |

| 生物性(微生物・有機物) | 堆肥・緑肥の投入、生物資材の活用 |

2-2. 土壌が悪化する主な原因

長年の栽培を続けていると、土壌は次第に劣化し、作物の生育環境が悪化します。土壌が悪化する主な原因を見ていきましょう。

① 連作障害による養分の偏り・病害リスクの増加

同じ作物を同じ畑で繰り返し栽培すると、特定の養分が不足し、病害虫の発生リスクが高まります。

- 特定の養分(カリウム・カルシウムなど)が不足 → 生育不良

- 病害虫が蓄積しやすくなる → 土壌病害の発生率が上昇

- 輪作を取り入れる(例:ナス → キャベツ → 大豆)

- 堆肥や緑肥を活用し、養分バランスを整える

「連作障害」の原因と対策(JAこうか)

② 土壌の酸性化・アルカリ化による養分吸収障害

土壌のpHが適正範囲(6.0~6.5)から外れると、養分が吸収されにくくなり、作物の成長に悪影響を及ぼします。

| pHの状態 | 影響 |

| 酸性(pH5.5以下) | リン酸の固定化、カルシウム・マグネシウム不足 |

| アルカリ性(pH7.5以上) | 鉄・マンガンなどの微量要素不足 |

【pHの調整方法】

・酸性土壌の改善 → 石灰資材(苦土石灰、炭酸カルシウム)を施用

・アルカリ性土壌の改善 → ピートモスや硫酸鉄を活用

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について(やまむファーム)

3. pH調整による土壌改良

土壌のpHは、作物の生育に大きな影響を与える重要な要素の一つです。pHが適切な範囲に保たれていると、作物は養分をスムーズに吸収し、健康に育つことができます。 しかし、pHが酸性やアルカリ性に偏ると、栄養の吸収が妨げられ、生育不良や収量の低下につながることがあります。

本章では、土壌のpHが作物に与える影響、pHの測定方法、酸性土壌やアルカリ性土壌の改善方法について詳しく解説します。

3-1. 土壌pHの重要性と作物への影響

土壌のpHとは、水素イオン濃度を示す数値で、酸性・中性・アルカリ性の程度を表します。

| pHの範囲 | 状態 | 影響 |

| pH 4.5以下 | 強酸性 | アルミニウムや鉄が溶出し、根に悪影響を与える |

| pH 5.0~5.5 | 酸性 | リン酸が固定化され、吸収が難しくなる |

| pH 6.0~6.5 | 中性(最適) | 養分が最も吸収されやすい |

| pH 7.5以上 | アルカリ性 | 鉄・マンガン・ホウ素などの微量要素が不足しやすい |

適切なpHを維持することで、作物の生育が促進され、病害リスクが低減します。

3-2. 土壌pHの測定方法

土壌のpHを適正範囲に保つためには、定期的に測定し、必要に応じて調整を行うことが重要です。

pH測定の手順

- 圃場の複数箇所から土を採取し、均等に混ぜる

- 深さ10~15cmの表層土を採取する

- pH試験紙:簡易的にpHの傾向を把握できる

- pHメーター:より正確に測定できる

- 専門機関での分析:詳細な土壌成分を分析可

土壌のpH測定(鈴研株式会社)

3-3. 酸性土壌の改善方法

日本の土壌は降雨量が多いため、酸性に偏りやすい傾向があります。酸性土壌を改善するには、石灰資材を施用し、pHを上昇させることが効果的です。

- リン酸の固定化 → 養分が吸収されにくくなる

- アルミニウム・鉄の溶出 → 根に毒性があり、生育障害の原因となる

| 資材 | 特徴 | 施用量(目安) |

| 苦土石灰 | pH上昇+マグネシウム供給 | 100~150kg/10a |

| 炭酸カルシウム | 緩やかにpHを上げる | 100kg/10a |

| 貝殻石灰 | ゆっくりと効果が持続 | 50~100kg/10a |

施用のポイント

- 作付け前に土とよく混ぜて使用する

- 一度に多量を施用せず、徐々に調整する

酸性土壌で大丈夫?酸性度の高い土壌のデメリットと改良方法について(セイコーエコロジア)

3-4. アルカリ性土壌の改善方法

一方で、石灰資材の過剰施用や、地下水の影響でアルカリ性に偏ることもあります。

アルカリ性土壌では、鉄・マンガン・ホウ素などの微量要素が吸収されにくくなります。

- 鉄・マンガンなどの微量要素不足 → 葉が黄変する(クロロシス)

- リン酸の吸収低下 → 生育不良

| 資材 | 特徴 | 施用量(目安) |

| ピートモス | 有機酸を供給し、pHを下げる | 200kg/10a |

| 硫酸鉄 | 鉄分を供給しつつpHを下げる | 10~20kg/10a |

| 硫黄(サルファー) | 強力にpHを下げる | 5~10kg/10a |

施用のポイント

- 急激にpHを下げると作物に悪影響が出るため、適量を守る

- ピートモスは堆肥と併用するとより効果的

3-5. pH調整の際の注意点

pH調整は土壌改良の基本ですが、施用量や施用方法を誤ると、作物に悪影響を与える可能性があります。以下の点に注意して行いましょう。

- 一度に大量の石灰資材を投入しない(pHが急激に変化すると根にダメージ)

- 土壌のpHを定期的に測定し、少しずつ調整する

- 有機物(堆肥・緑肥)と組み合わせることで、土壌環境を安定させる

適切なpH管理を行うことで、作物が健全に成長し、収量と品質の向上につながります。

4. 有機物施用による土壌改良

土壌改良の重要な手法の一つが、有機物を施用して土壌の環境を改善することです。有機物には、土壌の物理性・化学性・生物性を向上させる効果があり、適切に活用することで、作物の成長を促進し、収量や品質の向上が期待できます。

本章では、有機物が土壌に与える影響、代表的な有機資材の種類と特徴、適切な施用方法について詳しく解説します。

4-1. 有機物が土壌に与える効果

有機物の施用には、以下のような土壌の改善効果があります。

①土壌の団粒構造を形成し、保水性・排水性を向上させる

②養分供給能力を高め、作物の成長を促進する

③土壌微生物の活性を高め、病害抑制効果をもたらす

④持続可能な農業の実現に貢献する(化学肥料の使用量削減)

団粒構造の形成と水分管理の改善

良い土壌には、団粒構造(小さな土の粒がまとまり、適度な隙間がある構造)が必要です。有機物を施用すると、土壌の保水性と排水性が改善され、根の発達が促進されます。

健全な作物を作るための土づくり(タキイ種苗株式会社)

養分供給と長期的な土壌改良効果

有機物には、作物が必要とする窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)などの養分が含まれています。化学肥料と違い、有機物はゆっくりと分解され、持続的に養分を供給するため、作物の生育が安定しやすくなります。

4-2. 代表的な有機資材の種類と特徴

土壌改良に使われる代表的な有機資材には、以下のような種類があります。

| 有機資材 | 特徴 | 施用効果 |

| 堆肥(たいひ) | 牛ふん・豚ふん・鶏ふん・植物残渣 | 土壌改良・養分供給 |

| 緑肥(クローバー・ヘアリーベッチ) | 土にすき込む植物 | 土壌の養分補充・窒素固定 |

| バイオ炭 | 炭化した有機物 | 保水性・通気性の向上 |

| 籾殻くん炭 | 籾殻を炭化したもの | pH調整・排水性向上 |

① 堆肥の活用

堆肥は、家畜ふんや植物残渣を発酵・熟成させたもので、土壌の有機物量を増やし、養分供給や微生物の活性を高める効果があります。

- 完熟堆肥を使用する(未熟堆肥はガス害のリスクあり)

- 作付け前に10aあたり1~2tを施用し、十分に混ぜ込む

- 有機物をバランスよく含んだ堆肥を選ぶ(家畜ふん+植物系堆肥など)

家畜ふん堆肥の施用効果と堆肥中窒素の土壌中での動き(千葉県)

② 緑肥の活用

緑肥とは、生育した植物をそのまま土にすき込み、土壌の養分を増やす方法です。特に、マメ科の緑肥は根に根粒菌(こんりゅうきん)を持ち、窒素固定を促進するため、肥料の使用量を抑える効果があります。

代表的な緑肥作物と効果

- ヘアリーベッチ:窒素供給量が多く、雑草抑制効果も高い

- クローバー:根の張りが良く、団粒構造を作りやすい

- ソルゴー(ソルガム):有害線虫の抑制効果が期待できる

緑肥とは?(セイコーエコロジア)

③ バイオ炭・籾殻くん炭の活用

バイオ炭(木炭や竹炭を粉末状にしたもの)や籾殻くん炭は、土壌の保水性・排水性を改善し、微生物の住みやすい環境を作る効果があります。また、酸性土壌のpHを調整する働きもあります。

- 堆肥や緑肥と併用すると相乗効果が得られる

- 籾殻くん炭はpHを上昇させるため、酸性土壌の改善に適している

- 10aあたり100~200kgを目安に散布し、土と混ぜる

4-3. 有機物施用の実践方法

有機物の施用には、作付け前に土とよく混ぜ込む「基肥(もとごえ)」としての施用と、生育途中で追加する「追肥(ついひ)」としての施用があります。

有機物施用の基本手順

- 有機物の分解には時間がかかるため、早めに施用する

- 未熟な有機物(発酵が不十分な堆肥など)はガス害を引き起こすため使用を避ける

- 有機物の種類によって施用量を調整する(過剰施用は逆効果)

5. 微生物を活用した土壌改良

土壌には無数の微生物が生息しており、それらが作物の生育を大きく左右します。有益な微生物を増やすことで、土壌の健全性を保ち、作物の生育を促進することができます。逆に、病原菌が増えてしまうと、作物の生育が阻害され、病害のリスクが高まります。そのため、土壌の微生物環境を整えることは、持続可能な農業の実践に不可欠な要素となります。

本章では、土壌微生物の役割と重要性、代表的な有益微生物とその効果、微生物を活用した土壌改良の具体的な方法について解説します。

5-1. 土壌微生物の役割と重要性

土壌中には多種多様な微生物が存在し、それぞれが異なる働きを担っています。特に、有益な微生物は養分の分解・供給、病害抑制、団粒構造の形成などに貢献し、作物の生育を助けます。

- 有機物の分解と養分供給(堆肥や緑肥を分解し、窒素・リン・カリウムを供給)

- 病原菌の抑制(有益微生物が病害菌の繁殖を防ぐ)

- 土壌の団粒化(微生物が粘性物質を分泌し、土を団粒化する)

土壌微生物の世界(ヤンマー)

5-2. 代表的な有益微生物とその効果

土壌改良に役立つ有益微生物には、以下のような種類があります。

| 微生物の種類 | 役割 | 主な効果 |

| 放線菌 | 病害抑制 | 土壌病害菌の増殖を抑える |

| 乳酸菌 | 発酵促進 | 有害菌の抑制、土壌のpH調整 |

| バチルス菌(枯草菌) | 養分吸収促進 | 窒素やリンの可溶化を助ける |

| 根粒菌(マメ科の共生菌) | 窒素固定 | 窒素を供給し、肥料の節約につながる |

| 菌根菌 | 養分供給 | リン酸の吸収を助け、根の成長を促進 |

放線菌の活用(病害抑制効果)

放線菌は、病原菌の増殖を抑制する働きを持ち、特にフザリウム菌やピシウム菌などの土壌病害菌を抑える効果があります。

- 有機物(堆肥・緑肥)を増やし、微生物が住みやすい環境を作る

- 腐葉土や発酵有機資材を使用し、微生物の多様性を維持する

5-3. 微生物を活用した土壌改良の実践方法

微生物を活用するためには、土壌環境を整え、有益微生物が増殖しやすい環境を作ることが重要です。

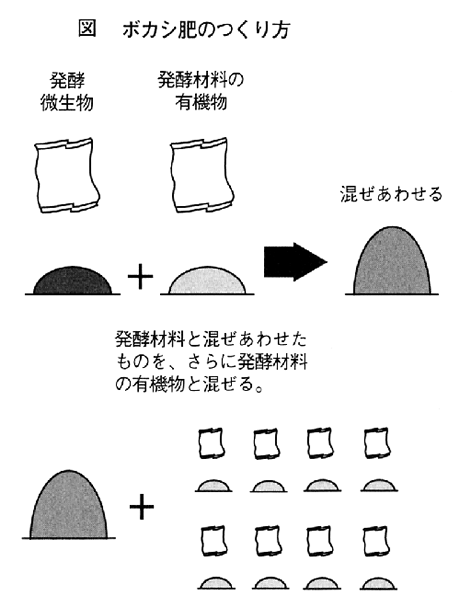

① 堆肥やボカシ肥の施用

有機物を含む堆肥やボカシ肥を施用することで、微生物の活性が向上します。

- 完熟堆肥を使用し、微生物のエサを供給する

- ボカシ肥を作り、乳酸菌や酵母菌を増やす

- 定期的に施用し、微生物の活性を維持する

ボカシ肥の作り方と使い方(有機農業参入促進協議会)

② 微生物資材(EM菌・トリコデルマ菌)の活用

最近では、市販の微生物資材を活用し、土壌の微生物環境を改善する農家も増えています。

- EM菌(有用微生物群) → 乳酸菌・酵母菌などを含み、発酵を促進

- トリコデルマ菌 → 病害菌の抑制効果があり、土壌病害の予防に有効

- ミミズ堆肥 → ミミズが分解した有機物が豊富で、微生物の活性化を促す

施用方法の例

- 土壌に直接混ぜ込む(EM菌・ミミズ堆肥)

- 水に溶かして灌水する(トリコデルマ菌)

- 堆肥と一緒に発酵させ、土壌へ還元する

③ 土壌のpH管理と微生物の活性化

微生物は、pHが適切な範囲(6.0~6.5)に保たれていると活性化しやすくなります。

酸性に傾いた土壌では放線菌やバチルス菌の活性が低下するため、適切なpH調整を行い、微生物が活動しやすい環境を作ることが大切です。

- 酸性土壌の場合 → 石灰資材(苦土石灰、炭酸カルシウム)を施用

- アルカリ性土壌の場合 → ピートモスや硫酸鉄を活用

6. まとめ|土壌改良の基本を押さえて収量アップを目指そう

土壌改良は、作物の健全な成長を支え、安定した収量や品質向上を実現するために欠かせません。本記事では、pH調整・有機物施用・微生物活用を中心に、効果的な土壌改良の方法を紹介しました。pHを適正範囲に維持することで養分の吸収を促し、有機物を適切に施用することで土壌の保水性や排水性を改善できます。また、微生物を活用することで病害のリスクを抑え、土壌の活力を向上させることが可能です。

しかし、土壌改良は一度行えば終わるものではなく、継続的な管理が必要です。定期的に土壌の状態を確認し、必要に応じた施策を講じることで、作物の生育環境を最適に保つことができます。良い土壌を維持することは、持続可能な農業を実現し、次世代へ豊かな農地を引き継ぐための大切なステップです。今日からできる土壌改良を実践し、健康な土壌を育てながら、より良い農業経営を目指しましょう!