1. はじめに:肥料散布は“作業精度と効率”で差がつく作業

肥料の散布は、農作業の中でも非常に基本的でありながら、作物の生育・品質・収量に直結する重要な工程です。

どれだけ良い肥料を使っていても、散布にムラがあれば「育ちすぎる場所」「育たない場所」ができてしまい、最終的な収量や品質にばらつきが出てしまいます。

特に面積が広くなるほど、人力での作業には限界があり、作業精度にも個人差が出やすくなります。そうした背景から、近年は肥料散布機を導入し、効率化・省力化・均一な施肥を実現する農家が増加しています。

とはいえ、「どの散布機が自分の圃場に合うのか」「機種ごとの違いがわからない」「使い方のコツが知りたい」といった声も少なくありません。

用途に合わない機種を選んでしまえば、期待した効果が得られず、逆に肥料ロスや作業ロスにつながるリスクもあります。

この記事では、肥料散布機の種類と特徴、選定時のチェックポイント、そして散布精度を高めるための運用のコツまでを、現場目線でわかりやすく解説します。

「失敗しない」ための基本を押さえて、自分に合った一台を見極め、効率的でムダのない施肥を実現しましょう。

2. 肥料散布機の主な種類と特徴

肥料散布機には、圃場の規模や作物、施肥の目的に応じてさまざまなタイプがあります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、「誰が、どの作物に、どれくらいの面積で使うか」によって最適な機種が変わります。

ここでは、代表的な肥料散布機の種類とその特徴を紹介します。

① 背負い式・手押し式スプレッダー(手動)

特徴:

・人力で操作する小型タイプ。小面積の圃場や局所施肥に向いている。

・回転ディスクやローラーによって、粒状肥料を一定の範囲に散布可能。

メリット:

・機体が軽く、細かい場所や傾斜地でも使える

・初期投資が安く、メンテナンスも簡単

デメリット:

・作業者の歩行速度や手の動きで散布ムラが出やすい

・面積が広いと作業に時間と労力がかかる

② 電動スプレッダー(バッテリー式)

特徴:

・背負い式や手押し式に電動モーターを搭載し、散布量や範囲を一定に保てる設計。

・中規模の圃場や均一な散布が求められる作物におすすめ。

メリット:

・散布ムラが出にくく、省力化にもつながる

・コンパクトで操作も簡単。女性や高齢者にも扱いやすい

デメリット:

・バッテリー管理が必要(充電・寿命)

・一部機種は散布幅が狭く、大規模向きではない

③ トラクター連動型(ブロードキャスター・ドロップ式)

特徴:

・トラクターのPTO(動力)や油圧に連動して広範囲に肥料を散布できる本格派。

・数ha以上の大規模圃場に向く。

メリット:

・高速で広範囲を均一に散布でき、作業効率が非常に高い

・散布量・幅の調整が可能なモデルも多い

デメリット:

・導入コストが高く、作業機との整備・調整も必要

・小面積や不整形地では使いづらい

④ ドローン(空中散布)

特徴:

・農業用ドローンを使った空中からの肥料散布。特に液肥や粒状微量要素の追肥などで注目されている。

・水田・傾斜地・立ち入り困難な場所に強い。

メリット:

・地面に入らずに作業できる(踏圧・ぬかるみリスク回避)

・スピーディで省力的。人手不足対策にもなる

デメリット:

・機体・操縦ライセンス・登録制度の対応が必要

・初期投資が高額になりやすい(国の補助事業を活用する例も)

🔍 作業スタイルに合わせて選ぶのが成功のカギ

| 散布機タイプ | 適した規模 | 向いている作物・用途 |

|---|---|---|

| 手動式 | 小面積 | 葉物野菜、苗の追肥、家庭菜園など |

| 電動式 | 小〜中規模 | 露地野菜、果樹、施設栽培など |

| トラクター連動型 | 中〜大規模 | 水稲、麦、露地大型作物全般 |

| ドローン | 特殊圃場〜広域 | 水田、山間部、斜面作物など |

3. 散布機を選ぶときの5つのチェックポイント

肥料散布機は、作業効率や施肥の精度を大きく左右する機械です。だからこそ、「とりあえず使えそうな機種」を選ぶのではなく、作業内容や環境にしっかり合ったものを選ぶことが失敗を防ぐ第一歩になります。

ここでは、導入前に必ず確認しておきたい5つのポイントを紹介します。

① 散布する肥料のタイプを確認する(粒状・粉状・液体)

まず最も重要なのが、「何を散布するのか」。

粒状、粉状、液体、それぞれに適した機種が異なります。

- 粒状肥料(化成肥料など)→ スプレッダー、ブロードキャスター型が主流

- 粉状肥料(石灰、苦土など)→ 詰まりやすいので専用設計のものが必要

- 液体肥料(液肥・アミノ酸資材など)→ 噴霧式・ドローン等の液体散布機が必要

機種によっては対応できる資材が限定されていることも多いため、必ず肥料メーカーの推奨機種もチェックしましょう。

② 作業面積と作業頻度を想定する

散布する圃場の広さによって、適切な機種の大きさや動力源が変わります。

- 10a前後までの小面積 → 手動または背負い式の電動タイプで十分

- 1ha以上の露地圃場 → トラクター連動型や大型電動スプレッダー

- 傾斜地や湿地、水田 → ドローンや空中散布型が有効な場合も

また、追肥や複数回の施肥が必要な栽培体系の場合は、短時間で繰り返し使えるタイプかどうかも大事なポイントになります。

③ 散布の均一性と精度をチェックする

肥料の効果は「どれだけ均一に、適量が施されているか」にかかっています。

散布ムラがあれば、生育ムラ・肥料ロス・品質不良などの原因に。

- 散布幅の安定性(風や速度の影響を受けにくいか)

- 粒径のバラつきへの対応力

- 散布量の調整機能がついているか

最近ではGPS連動で散布量を自動制御する高精度モデルも登場しており、精度を求める方にはおすすめです。

④ メンテナンス性・操作性を確認する

どれだけ高性能でも、メンテナンスが面倒だったり、操作が複雑すぎたりすると現場では使いにくいものです。

- 簡単に分解・清掃できるか

- 詰まりが発生しにくい構造か

- 散布部の摩耗・交換がしやすいか

- 操作パネルやレバーがシンプルで直感的に扱えるか

特に粉状資材を使う方は詰まりやすさ・湿気への対策がされているかが非常に重要です。

⑤ 価格と耐久性のバランスを見る

最後に、予算に対してどこまでの性能・耐久性が得られるかも判断材料です。

安価なものでも十分な場面もありますが、長期間・高頻度で使用する場合はある程度の堅牢性や交換部品の供給体制もチェックしておくと安心です。

また、国や自治体の補助金・機械導入支援制度が活用できる場合もあるので、購入前にJAや商社に相談するのも有効です。

4. 散布の精度を上げる使い方のコツ

いくら高性能な散布機を導入しても、使い方を誤ればムラや過剰施肥といったトラブルにつながります。

肥料散布の目的は「適量を、ムラなく、必要な場所に届ける」こと。そのためには、現場の条件に合わせた散布設計とちょっとした工夫が欠かせません。ここでは、精度を上げるための使い方のコツを解説します。

4-1. 圃場の条件を見て、スピードと設定を調整する

散布精度は、機械の性能だけでなく「圃場の状態と散布時のスピード」にも大きく左右されます。

- 傾斜がある圃場では、重力で肥料が偏りやすく、上部は薄く・下部は多くなる傾向

- 風がある日は粒子が飛ばされ、予定通りの範囲に散布されにくくなる

こうした状況では、スピードを落とす/散布幅を狭める/風下から撒くといった調整が有効です。

また、事前に試験散布を行い、実際の散布幅・量を測定することで、より正確な施肥が可能になります。

4-2. ムラを防ぐには「重ね散布」や「クロス散布」も活用

一方向に撒くだけでは、機械の構造上どうしても左右の端や中央にムラが出ることがあります。

この場合、以下のような工夫で均一性を高められます。

- 重ね散布:1回目の散布とやや重なるように、2回目を横方向にずらして撒く

- クロス散布:縦方向に1回撒いたあと、90度向きを変えて横方向にも散布する

多少の肥料ロスは出ますが、生育ムラや収量差を防ぐためには有効な方法です。特に面積が広い圃場では効果的です。

4-3. 肥料の粒径・比重によって飛び方は変わる

同じ設定・スピードでも、肥料の種類(粒の大きさや重さ)によって実際の散布幅や飛距離は大きく変わります。

- 粒が小さく軽い:風に流されやすく、広がりが不安定

- 粒が大きく重い:遠くまで飛ぶが、中央に偏ることも

肥料を変えるときは、散布機の設定(回転数・開度など)も調整が必要です。メーカーが推奨する「肥料別設定表」がある場合は参考にしましょう。

4-4. 始点と終点の“かたまり”を防ぐ工夫

撒き始めと撒き終わりは、散布量が集中しやすく、肥料の“かたまり”ができてしまうことがあります。

- 始点では、散布機を動かしながらレバーを開ける

- 終点では、止まる直前にレバーを閉じるようにする

慣れないうちは、撒き始め/終わり用の目印を圃場に置くなどの工夫で安定した作業が可能になります。

🔍 精度を上げるカギは「作業条件を読む力」と「小さな調整の積み重ね」

散布機の性能を最大限に活かすためには、現場の状況に応じて微調整を繰り返す“目と経験”が不可欠です。

ムラをなくし、肥料を無駄なく効かせることで、生育のばらつきを抑え、結果として収量・品質の向上につながります。

5. おすすめの肥料用散布機メーカー・機種例

肥料用散布機を選ぶ際は、「どんな作業に使うか」を明確にした上で、信頼性の高いメーカーの製品から選ぶのが基本です。

ここでは、実際の現場で高い評価を得ている主要メーカーと、タイプ別の代表的な機種例をご紹介します。

5-1. 背負い式・手押し式タイプ(小面積向け)

《工進》

・HD-20

シンプル構造で初心者にも扱いやすく、粒状肥料や種子の散布に適しています。

《丸山製作所》

・ベビーダスター 338864

手押し式で操作性がよく、10a前後の圃場や家庭菜園にも対応可能。

5-2. 電動スプレッダー(小~中規模向け)

《和コーポレーション》

・電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能

《丸山製作所》

・MSBシリーズ(バッテリー背負いタイプ)

散布幅の調整ができ、追肥作業の省力化に効果を発揮します。

5-3. トラクター連動型(中~大規模向け)

《石井製作所》

・SG-R10EX

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出するため、車輪のスリップを気にすること無く作業可能

《ジョーニシ》

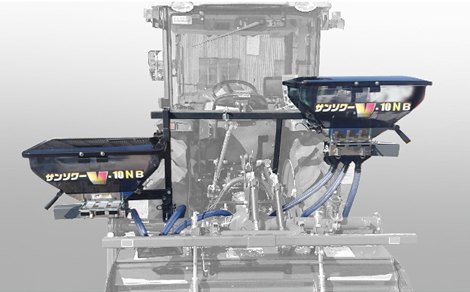

・サンソワー V・Gシリーズ

施肥と同時耕運により低コスト、低燃費で環境にもやさしいエコ農業を実現

5-4. ドローン型(特殊地・省力型)

《ヤマハ発動機》

・YMRシリーズ(ドローン型肥料・農薬散布機)

圃場に入らず空中から施肥可能。山間部や傾斜地、水田での省力化に活躍。

《クボタ》

・クボタ農業用ドローン T10K

高精度マッピング+施肥計画に基づいたピンポイント散布が可能。

🔍 選ぶ際のポイント

- 地域のJAや農機販売店でサポート体制が整っているメーカーを選ぶと安心

- メンテナンス性・部品供給・保証期間も要確認

- 予算に応じて新品/中古/レンタルの活用も視野に

これらの機種はあくまで一例です。

実際には、作物・圃場条件・肥料の種類に応じた選定が重要ですので、導入前には販売店や試用機会を活用して、現場での使い勝手を確かめることをおすすめします。

6. まとめ:作物に“ムダなく効かせる”散布設計が収量を変える

肥料の効果を最大限に引き出すためには、「何を」「どこに」「どれだけ」「どう撒くか」までを設計することが不可欠です。

そしてその“設計”を支えるのが、圃場や作物に合った適切な散布機の選定と、的確な使い方です。

散布機を導入することで、

- 肥料のムダを減らし、コストを抑えられる

- 作業時間を短縮し、労力を軽減できる

- 均一な施肥で、生育ムラや品質のバラつきを防げる

といった効果が期待でき、結果的に収量の安定と作物の品質向上にもつながります。

また、導入後の調整や運用次第で、同じ機械でも成果は大きく変わります。

圃場の条件や作物の特性をよく観察しながら、「どうすればムダなく、狙い通りに効かせられるか?」という視点を持つことが、散布精度を高める第一歩です。

肥料は「与えればいい」ものではありません。

“効かせたいところに、ちょうどよく”効かせる技術こそが、収量を左右する決定打となります。

ぜひ、散布機選びと施肥設計を見直し、より効果的な栽培管理に活かしてください。