1. はじめに

家庭菜園でスイカを育ててみたい。でも、「甘くならなかった」「実が大きくならなかった」といった声をよく聞くと不安になりますよね。

実はその原因、多くの場合は肥料の与え方やタイミングにあるのです。

スイカはとてもエネルギーを必要とする植物。

ぐんぐん伸びるつるや葉、そして立派な実を育てるためには、適切な栄養を適切な時期に与えることが何よりも大切です。

肥料の種類や与える量、回数をしっかり押さえることで、家庭でも甘くて大きなスイカを育てることは十分に可能になります。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、スイカに適した肥料の選び方から、与えるタイミング、失敗しないための注意点まで、スイカ栽培を成功させるための施肥のコツを徹底解説します。

初めての方でも大丈夫。

このガイドを読めば、土づくりから収穫までのステップが明確になり、実の詰まったおいしいスイカを育てる喜びをきっと味わえますよ。

2. スイカ栽培に肥料が重要な理由

スイカは、広いスペースを使ってダイナミックに育つ果菜類です。

つるがどんどん伸び、葉を大きく広げ、最終的には数キロにもなる実をつける――この過程を支えるのが「肥料」=栄養補給です。

特にスイカは、根が浅く広く張る性質があり、そのぶん土の表面にある栄養を効率よく吸収します。

一方で、栄養の供給が途切れると生育がすぐに停滞してしまうデリケートな面もあります。

植え付け直後に元肥が足りていなかったり、実がついてからの追肥が遅れていたりすると、

「実が大きくならない」「甘くない」「葉が黄色くなる」などのトラブルが起こりがちです。

さらに、スイカは一株から何個も実をつけるわけではないため、一つひとつの実をじっくり育てる集中力のようなものが必要です。

だからこそ、栽培のステージごとに「いつ・どんな肥料を・どのくらい」与えるかが、

スイカの味・サイズ・収穫量を大きく左右することになります。

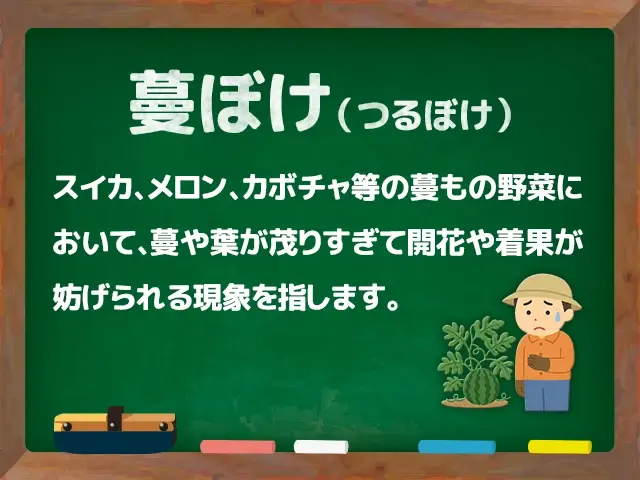

また、肥料を与えすぎるとつるばかり伸びて実がならない「つるボケ」になるリスクもあるため、

「必要なときに、必要なぶんだけ」肥料を与えるバランス感覚も重要です。

3. スイカに適した肥料の種類

スイカを健康に育て、甘く大きな実をつけるには、成長段階に応じた肥料の選び方と使い分けが大切です。

ここでは、「元肥(植え付け前)」「追肥(成長・結実期)」それぞれに適した肥料の種類とその特徴をご紹介します。

3-1. 元肥(植え付け前)に適した肥料

スイカは植え付け後すぐに根を広げ始めるため、最初の元肥がしっかり効いているかどうかが、その後の育ちに大きく影響します。

おすすめの肥料は以下の通りです。

- 完熟堆肥(牛ふん・鶏ふんなど)

→ 土の保水性・排水性・通気性を整える。根張りを良くし、病気に強い土をつくる。 - 緩効性化成肥料(例:マグァンプKなど)

→ ゆっくり長く効くタイプ。植え付け前に土に混ぜ込んでおくと、初期生育が安定します。 - ボカシ肥などの有機配合肥料

→ 有機質をベースにしながら、即効性の成分も含まれており、初心者にも使いやすい。

※元肥は植え付けの2週間前までに土とよく混ぜてなじませておくのが基本です。

3-2. 追肥(生育〜結実期)に適した肥料

つるが伸び始めた頃から、実が大きくなるまでの期間には、段階的な追肥が必要になります。

この時期に適した肥料には、以下のような種類があります。

- 化成肥料(粒状タイプ)

→ バランスよく配合された一般的な園芸用肥料。窒素・リン酸・カリ(N-P-K)の比率が明記されており、調整しやすい。

→ 例:野菜用8-8-8、または実成り重視ならリン酸・カリ多めのタイプ - 液体肥料(ハイポネックスなど)

→ プランター栽培におすすめ。水やりと同時に与えられ、即効性があるため栄養補給しやすい。 - 草木灰やようりん(リン酸資材)

→ 実が大きくなりはじめた頃に加えると、甘み・着果安定に効果的。使いすぎには注意。

※追肥の量は「少なめから」が基本。効かせすぎると“つるボケ”を起こしやすくなるため、肥料の成分バランスにも気を配りましょう。

このように、スイカ栽培では「長く効く元肥」と「状況を見ながらの追肥」の組み合わせがカギになります。

4. 肥料を与えるタイミングと頻度(栽培スケジュール付き)

スイカを甘く、大きく育てるには、生育ステージごとに適切なタイミングで肥料を与えることがとても大切です。

元肥をしっかり入れることはもちろん、成長段階に応じて追肥の回数や内容を調整することが、実のつき方・味に直結します。

植え付け2週間前|元肥を土に混ぜ込む

スイカの苗を植える前に、まずはしっかりと土づくりを行うことがスタート地点です。

堆肥や緩効性肥料を中心に、栄養豊富な土壌を整えておくことで、根の張りがよくなり、初期の生育が安定します。

- 使用する肥料:完熟堆肥・緩効性化成肥料・苦土石灰など(pH調整)

- 施肥方法:土に均一に混ぜてから、植え付けまでに1〜2週間寝かせる

つるが伸び始めた頃(植え付け後2〜3週間)|第1回追肥

本葉5〜6枚が出て、つるがぐんぐん伸び始めたら最初の追肥を行います。

この時期は葉・茎の生長を促すために窒素多めの肥料が効果的です。

- 使用する肥料:化成肥料(例:8-8-8)または液体肥料

- 頻度:1回目は控えめに(1株あたり約20〜30g)

雌花が咲き始めた頃(開花期)|第2回追肥

雌花がつきはじめたら、次は実の着果と肥大をサポートするための追肥を行います。

ここではリン酸とカリが多めの肥料を意識しましょう。

- 使用する肥料:追肥用化成肥料、ようりん、草木灰など

- 施肥方法:株元から20〜30cm離した場所に浅くまく

実がピンポン玉サイズになった頃|第3回追肥

果実の肥大が進むこの時期は、甘みをのせ、果肉を充実させるための栄養補給が重要です。

この追肥がスイカの「味」を決める大事な段階になります。

- 使用する肥料:液体肥料 or 速効性の追肥(リン酸・カリ中心)

- 注意点:窒素を与えすぎると葉が茂りすぎて“つるボケ”を起こす可能性あり

栽培スケジュールまとめ(時期と施肥の目安)

| 栽培段階 | 施肥のタイミング | 使う肥料 |

|---|---|---|

| 植え付け2週間前 | 元肥 | 堆肥、緩効性化成肥料 |

| つる伸び開始(5月中旬〜) | 第1回追肥 | 化成肥料(8-8-8など) |

| 雌花開花(6月上旬〜) | 第2回追肥 | リン酸・カリ肥料、ようりん |

| 実の肥大(6月中旬〜) | 第3回追肥 | 液体肥料、草木灰など |

肥料を適切なタイミングで与えることで、スイカは本来の力をしっかり発揮してくれます。

5. 肥料の与え方|地植え・プランターでのポイント

スイカはデリケートな植物で、肥料の位置や量を間違えると“肥料焼け”や“つるボケ”などのトラブルを招くことがあります。

ここでは、地植えとプランター、それぞれの環境に合った肥料の与え方を具体的にご紹介します。

5-1. 地植えの場合|「根元から少し離して」が基本

地植えで育てる場合、スイカの根は浅く広く張るため、肥料を株元に近づけすぎると根が傷みやすくなります。

与え方のポイント:

- 施肥位置は株元から20〜30cm離れた円周状が理想

- 表面にパラパラとまくのではなく、軽く土を掘って埋め戻すと効果的

- 追肥後はたっぷりと水を与えて、肥料がしっかりと土になじむようにします

注意点:

- 肥料を一気に与えすぎない(とくに窒素分)

- 高温多湿期に追肥をするときは、朝や夕方など気温が低い時間帯に

5-2. プランター・鉢栽培の場合|「少量をこまめに」が基本

スイカは本来、広いスペースを好む作物ですが、ミニ品種や接木苗であればプランター栽培も可能です。

限られた土の中で育てるぶん、栄養の過不足が結果に直結しやすいため、慎重な管理が必要です。

与え方のポイント:

- 緩効性肥料は土の表面に均一にまくか、植え付け時に混ぜ込む

- 液体肥料は10〜14日に1回、水やりと兼ねて与えると栄養バランスが安定

- プランターの縁に沿って施肥することで、根への刺激を抑えられます

注意点:

- 肥料が残りやすいので、表示よりもやや控えめな量を意識する

- 雨ざらしの場合、肥料が流れ出やすくなるので追肥の頻度を調整する

施肥の「位置」「量」「タイミング」をしっかり守ることで、スイカの生長はぐんと安定します。

特に初心者の方は、“与えすぎない”ことも肥料管理の大切なテクニックだと覚えておきましょう。

家庭菜園に挑戦してみたい方へ|シェア農園という選択肢

「野菜や果物を育ててみたいけど、庭や畑がない…」

そんな方には、区画を借りて野菜を育てられる“シェア農園“がおすすめです。

必要な道具も揃っていて、栽培のアドバイスを受けられる農園もあるので、初心者でも安心して始められますよ。

6. 初心者におすすめのスイカ用肥料3選

スイカを育てる際、「どの肥料を選べばいいのかわからない…」というのは初心者によくある悩みです。

ここでは、スイカ栽培でよく使われており、使いやすく失敗しにくい肥料を3つご紹介します。

① マグァンプK 中粒(ハイポネックス)

用途:元肥(植え付け前)におすすめ

マグァンプKは、家庭菜園の定番ともいえる緩効性化成肥料。

植え付け前に土に混ぜておくだけで、約2〜3か月じっくり効き続けるので、初期の生育が安定します。

おすすめポイント:

・肥料焼けしにくく、初心者でも安心

・堆肥と組み合わせて土づくりに最適

・野菜・花・果樹など、他の植物にも使える汎用性

② ハイポネックス原液(液体肥料)

用途:追肥(実の肥大期)におすすめ

液体タイプで水に薄めて使う即効性肥料。水やりと同時に栄養補給ができるので、プランター栽培や水切れしやすい環境にもぴったりです。

おすすめポイント:

・速効性が高く、疲れた株にすぐ効く

・薄めて使うから調整しやすい

・スイカ以外の夏野菜にも幅広く対応

③ 住友化学園芸 肥料 マイガーデン ベジフル

用途:追肥全般に使える粒状タイプ

「8-8-8」や「10-10-10」などのバランス型化成肥料は、つる伸び期や着果期に使いやすい定番アイテム。

においが少なく、虫やコバエを寄せにくい点も家庭菜園向けです。

おすすめポイント:

・効果が安定していてコスパも良好

・土にまくだけの手軽さ

・植物の状態に応じて追肥量を調整しやすい

これらの肥料はホームセンターや通販でも手軽に購入でき、初心者でも「いつ・どれを使うか」がはっきりしているのが魅力です。

迷ったときは、「元肥にマグァンプK、追肥にハイポネックス原液+化成肥料」という組み合わせから始めるとスムーズですよ。

7. まとめ|肥料管理でスイカ栽培の成功率は大きく変わる

スイカ栽培は「難しそう」と思われがちですが、肥料の種類・タイミング・量を正しく理解しておくだけで、育てやすさが格段に上がります。

特に、植え付け前の元肥と、実が育つ時期の追肥は、スイカの甘さや大きさを決める大切なポイントです。

また、地植えかプランターかによって施肥方法を変えるなど、環境に合わせた工夫をすることで、トラブルも減り、栽培がグッと楽しくなります。

今回ご紹介したように、

- 元肥には緩効性肥料や堆肥

- 追肥には化成肥料や液体肥料

を使い分ければ、初心者でも失敗しにくく、スイカ栽培に自信が持てるはずです。

大きくて甘いスイカを自分の手で育てて、家族や友人と楽しむ夏の味は格別。

ぜひこの肥料ガイドを参考に、あなただけの「おいしいスイカづくり」をはじめてみてください!

節約上手はもう始めてる!“賢い野菜サブスク“活用術

野菜をムダなく使い切りたい、食費を抑えたいという方には、自分に合った野菜サブスクの活用もひとつの方法です。

コスパやライフスタイルに合わせた選び方をまとめたガイドはこちら。